最初から結論

QNAP NAS TS-253DとPT3で録画サーバは作れる。

ガキの使い大晦日スペシャル6時間を録画したが、問題なくTSファイルは見れたので通常使用は問題ないと思う。

ただNASを買って数日レベルなので安定して運用可能かは未知数。

またエンコードはCPU的に難しいと思う。

というよりエンコードを実施しない(TSファイルで視聴保存している)ので試してすらいない。

概要というか経緯

使用しているNASが古くなったので買い替え実施を決意。

調べたところ、最近のNASが多機能でVMを作ったりPCIEスロットもあったりで、さながら小さなパソコンのようなものであると判明。

じゃあせっかくならと録画鯖とPythonを動かす鯖、NASをひとまとめにしようと画策するに至った。

構成としてはVMの上にdockerでmirakurunとepgstation、同NWのWindowsでリアルタイム視聴可能な環境を構築する。

機器選定

今回の要件としてはおおよそ下記になる

- PT3を刺して録画鯖にできること

- 日時処理や検証用に動かしているPythonのプログラムを動かせること

- データ置き場(NAS)として機能すること

- VMが動かせること

- できれば電力消費が少ないこと

自分でマザボなどから小型のサーバを作成、NASのOSをインストールするという選択肢もあったが、ぶっちゃけ面倒なのでNASキットに絞り込み。

NASキットはSynologyかQNAPあたりが鉄板でバッファローなどもあるが、自分からNASを買おうなんて物好きならSynologyかQNAPの二択になるのではないかと思う。

今回の場合PCIEスロットが必須のため調べた限りではQNAP NAS一択という結論になった。

VMを動かせること、VMを動かすために少しでもCPUパワーが欲しいこと、お値段そこそこで2ベイと選定した結果が表題のTS-253D。

別機種でもPCIEスロットとVMが動かせる機種なら同様に録画鯖が作れると思うがまぁ自己責任で。できなくても泣かない。

またVMを動かすためメモリも欲しかったので追加で購入した。

買ったのは下記を2枚で16G。

https://www.cfd.co.jp/product/memory/note-ddr4/d4n2400ps-8g/

TS253-DのCPUは使用に書いてある通りCeleron J4125で、intelの当該CPUページには

メモリーの種類 DDR4/LPDDR4 upto 2400 MT/s

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/processors/celeron/J4125.html

とあるのでこの規格ならほかのメモリでも大丈夫だと思うが、まぁこちらも自己責任で。起動しなくなっても泣かない。

セットアップ(物理)

ということでTS-253Dをセットアップしていく。

まずはそのまま初回セットアップを実施。

また途中でIPを変更できるのだが、初回セットアップのタイミングではずっとDHCPで同じIPにしておいたほうがいい。

途中でセットアップ画面にアクセスできなくなり再度セットアップし直しになった。。。

初回セットアップの内容は割愛。

無事初回セットアップが終わったら一度シャットダウンし、メモリとPT3の増設を行う。

メモリは外の黒いカバーを外して所定の個所に設置する。

順番があり、もともと入っているスロットに入れてからもう一つのスロットに入れないと干渉してメモリが入らない。

またぱっと見NASの骨格部分を外さないとメモリが設置できないように見えるが、外さなくてもメモリ増設はできる。

次にPT3を刺す。

そのままだとNASとPT3が干渉して入らないので、PT3のプレート?を外さないといけない。

プレートを外して刺すとこんな感じになる。

自分はこの形で運用しているがやはりプレートは自作したほうが安定性は高いと思う。

またこの形で運用する場合、蓋を閉める前にテレビのケーブルをPT3に接続しておいたほうがいい。

というのもプレートで安定されていないため蓋を閉じてからケーブルを接続するとPT3自体がずれ、結局蓋を再度開けて確認する羽目になる。

物理接線が終わったら蓋を閉じる。

その後PT3用のカードリーダをUSB接続する。

USB3.0だとUSBパススルーができない云々見た気がしたので裏面の2.0の個所に接続する。

使用しているカードリーダはこれ。

PT3とこのカードリーダの組み合わせで実施したが、特別ドライバ等インストールせずとも手順通り行けば問題なく動いた。

すべての接線が終わったらNASを再起動する。

セットアップ(物理)確認

物理接線やメモリ増設ができているか確認。

無事再起動できていればメモリは問題ないと思うがブラウザから現行メモリを確認。

コントロールパネル→システム→システムステータス

合計メモリが増設した容量になっていればメモリ増設は成功。

次にPT3の接続確認…のためにentwareというソフトをNASにインストールする。

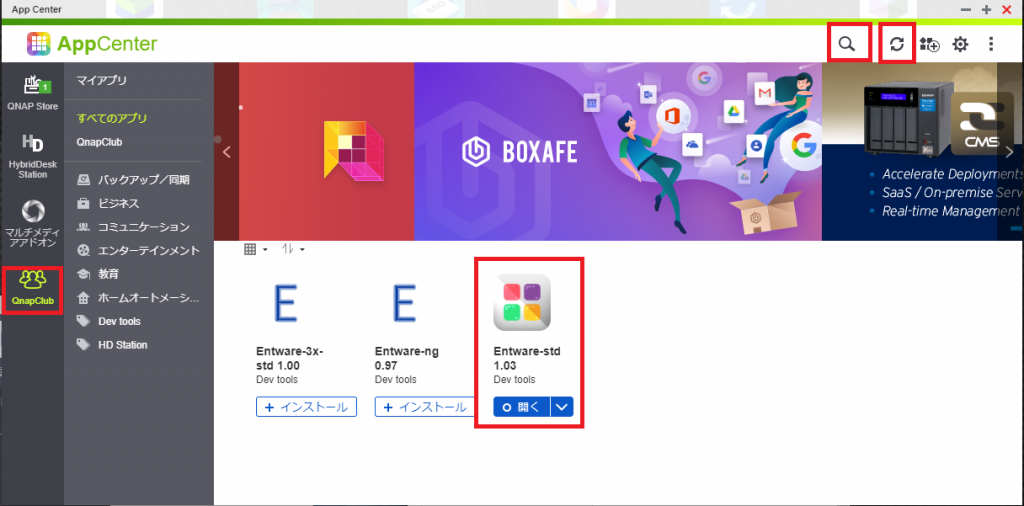

AppCenter→設定(右上歯車)→アプリリポジトリ

追加から名前に「QnapClub」など適当に、URLに「https://www.qnapclub.eu/en/repo.xml」を記入し、追加で閉じる。

そうするとAppCenterの左列に追加した名前のタブができるので選択し、更新(右上ぐるぐる?マーク)を行う。

その後「entware」で検索し、出てきた「Entware-std1.03」をインストールする。

複数entwareがあるがstd1.03以外は更新されない?らしい。

ただ今回は接続確認したいだけなのでどれでもいいかもしれない。(確認はしていない)

次にPT3の接続成功確認のためにNASへSSH接続する。

teratermなどでSSHするが、その際のアカウントはadminを使用する。

その他のadmin権限だとパスが通っておらずentwareのコマンド(opkg)実行が面倒。

adminでSSH接続したらQでshellへ移行し、下記コマンドでlspciコマンドが実行できるようにする。

# opkg install pciutils完了したらlspciでPCI接続されている機器の一覧を表示する。

#lspci -D

~

0000:01:00.0 Multimedia controller: Altera Corporation Device 4c15 (rev 01)

~上記のようにMultimedia云々があればPT3。

また左の0000:01:00.0は後で使うのでをメモしておく。

多分だが機種が同じならおそらく同じ番号になるのではないかと思う。

以下余談

opkgコマンドでインストールせずとも実はlspciコマンド自体は使用できる。

ただしまともに機能しないためどれがどの機器なのか、PT3が接続されているのかの確認が難しい。

ただ機器の数や上記01:00.0自体は確認できるため、PT3を接続する前と後で初期のlspciを実施して差分から機器の接続確認と番号確認はできるかもしれない。

entwareの手順が面倒なら試してみてもいいかもしれない。

余談終わりこれで物理的な設定等は終わり。

VM等のシステム編へ続く。

参考にしたサイト/URL

entwareインストール

https://qiita.com/KEINOS/items/f832ada264257300e4d7

コメントを残す